1. Christian et Christiane

J’aimais beaucoup l’histoire-géographie, le charisme de ma professeur de sixième n’y était pas pour rien.

Le chapitre sur l’Égypte ancienne, celui consacré à la mythologie tout particulièrement, m’avait enthousiasmée au dernier degré, j’avais immédiatement plongé, et de bon cœur.

À cette époque de ma vie de lectrice, j’affectionnais les contes et légendes, dont je pillais systématiquement le rayon qui leur était consacré au CDI, surtout les éditions Fernand Nathan, blanches, avec un dos liseré d’or, buvant aussi comme le désert tout ce que je pouvais trouver sur la Table Ronde et la chevalerie. J’ai trouvé somptueuses les légendes égyptiennes, peut-être spécialement cette histoire de livre des morts, et de jugement de Maât…

Je me destinais aussitôt à l’égyptologie. Je l’ai inscrit dès l’année suivante sur les fiches de rentrée que réclamaient nos professeurs, et c’est ce que j’ai commencé à répondre, quand on me demandait ce que je ferais plus tard – ma vocation précédente avait été astronaute. Cela faisait son petit effet…

On se rappelle peut-être que l’Égypte a été une grande passion française pendant ces années 1990. Les salles égyptiennes du Louvre ne désemplissaient pas, les expositions temporaires étaient foisonnantes et toujours bondées. Les documentaires archéologiques sur cette période étaient courants en prime time à la télévision et l’audience était toujours excellente. C’était aussi un phénomène d’édition, on trouvait en maison de la presse une offre pléthorique de magazines richement illustrés.

J’assouvissais ma passion en lisant, évidemment, mais aussi en achetant ces magazines, en les volant enfin quand j’arrivais au bout de mes fonds – je dois reconnaître que ce n’était pas la moralité qui m’étouffait à cet âge, mais on peut se rassurer, je suis devenue scrupuleusement honnête depuis : je signale toujours aux vendeurs les articles qu’ils ont oublié de me compter et j’ai vraiment honte d’imprimer mes documents personnels au lycée.

Je découpais les photos pour en garnir deux grands classeurs, forme que prenait alors mon Grand Œuvre, à mi-chemin entre l’encyclopédie et le scrapbooking. Il fallait toujours décider si je préférais conserver l’illustration du recto ou celle du verso, il m’est arrivé de ne pas savoir résoudre mon dilemme et de piquer trois fois le même magazine : un pour le recto, un pour le verso, et… un pour mes archives, tant qu’à faire.

Il y avait même des “égyptologues médiatiques”, en particulier Christiane Desroches Noblecourt et Christian Jacq. La première produisait des ouvrages grand public mais érudits, que je trouvais à la FNAC de Rennes, le deuxième des best-sellers au kilomètre, qui trustaient les tables des meilleures ventes de tous les supermarchés de France.

La trilogie de La Pyramide assassinée, c’est ce que ma mère lisait, à l’été 1993 ou 1994, alors c’est ce que j’ai commencé à lire aussi.

Je ne faisais pas de discrimination en termes de qualité et j’ai lu passionnément ces deux auteurs. Christiane Desroches Noblecourt venait de publier une autobiographie de son étonnante trajectoire, il me serait difficile d’être à la hauteur, mais je me suis tout de même inscrite en latin à mon entrée en quatrième, c’était la moindre des choses.

Cela a été le début d’un long calvaire. J’avais toujours évité d’apprendre la grammaire, et la grammaire se révélait l’essentiel du latin, en particulier sous cette forme dégénérée de la poésie qui consistait à mémoriser et réciter des déclinaisons et des conjugaisons. Heureusement qu’il y avait un peu de culture latine aussi, j’aimais beaucoup la mythologie, comme on s’en doute, mais enfin mon cœur était déjà donné à une autre civilisation.

Quant à Christian Jacq, j’ai pris l’habitude de lui écrire régulièrement pour lui témoigner ma considération, et j’étais très heureuse qu’il me réponde aussi régulièrement, d’abord des lettres tapées à l’ordinateur, et puis un jour une lettre manuscrite. J’avais encadré sur mon bureau sa photo dédicacée, une photo de la même série que celle qu’il utilise toujours aujourd’hui – (!) j’ai vérifié –, il y enlace un chien noir devant une haie de thuya, l’air cool.

Un jour, pendant mon année de quatrième, j’ai cru trépasser de gloire, parce que ma professeur de français a dit devant toute la classe que Christian Jacq avait parlé de moi à la télé, la veille. Effectivement, il y avait peu de chance que ce soit la correspondance d’une autre “petite bretonne” qu’il ait évoquée… Je n’ai jamais vu ces images.

J’ai donc commencé à apprendre les hiéroglyphes. D’abord avec Le petit Champollion illustré, que publiait opportunément Christian Jacq, puis, quand cet ouvrage est devenu trop étriqué, en découvrant les cours de l’institut Khéops. J’ai commandé pour Noël un ouvrage d’une densité – et d’un prix !– incroyable.

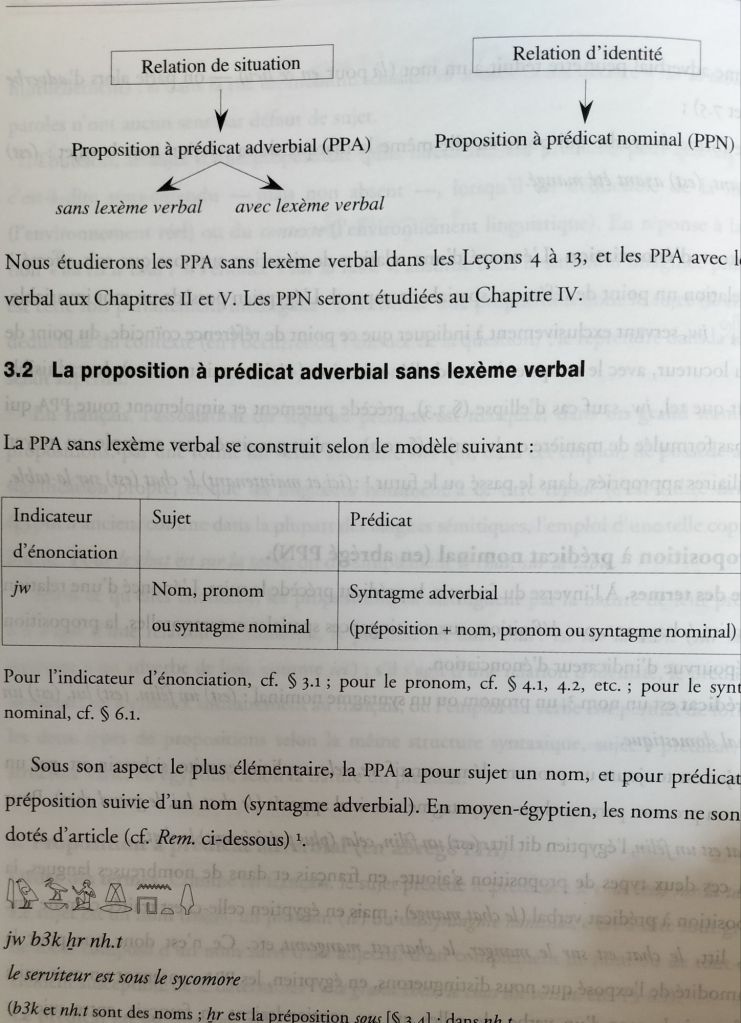

Le premier chapitre était consacré à la prédication et m’a consternée, la malédiction de la grammaire frappait encore, et j’étais larguée dès la première leçon. C’était une bien sombre histoire : les propositions à prédicats adverbiales, apprenais-je, devaient être précédées d’un indicateur d’énonciation, dans la mesure où l’énoncé d’une relation de situation suppose que soit affecté à cette relation un point de référence spatial et temporel. Pour cela, l’égyptien possède un mot invariable sans équivalent en français, jw, deux caractères dont un poussin super-chiant à dessiner. Je n’y comprenais absolument rien, et c’était rageant : pourquoi justement ce poussin ?

J’ai recommencé plusieurs fois ce cours de hiéroglyphes, et je m’y suis toujours cassé les dents. C’est un bon souvenir pourtant, cet énorme pavé en papier presque bible, chiffonné par mes coups de gomme, qui m’accompagnait en camping sous les eucalyptus corses.

Comme j’ai quand même très vite acquis un alphabet de base – il y a une quantité invraisemblable de bilitères et de trilitères mais un nombre très raisonnable d’unilitères qu’on peut utiliser alphabétiquement – j’ai commencé à noircir les marges de mes cahiers de déclarations cryptées. Les hiéroglyphes ont toujours été d’un grand secours pour faire passer le temps en classe ou dans toutes sortes de réunions plus tard. Aujourd’hui encore, il est rare que je termine un conseil de classe ou un stage de formation sans que les polycopiés qu’on m’a distribués ne soient largement couverts de déclarations hiéroglyphiques. C’était parfait pour les antisèches, et au besoin, mes gribouillages se révélaient suffisamment intrigants pour conduire mon voisin de table à m’adresser la parole.

Évidemment, je rêvais d’aller en Egypte. Je bavais devant les publicités de croisières sur le Nil, qui pullulaient en cette époque pré 11 septembre. Il n’en était pas vraiment question, cela semblait financièrement hors de portée.

Un jour, un peu avant Noël, ma mère a entendu à France Bleu Armorique une annonce du CROUS de Rennes. Il était possible d’inviter un étudiant étranger à venir passer Noël en famille au lieu de moisir seul dans sa chambre étudiante. Mes parents, qui ont toujours brillé par leur ouverture sur le monde, ont appelé le numéro donné à l’antenne, se sont enquis des nationalités disponibles, et nous avons fait la connaissance de Mohamed. C’était un étudiant en médecine, issu de la meilleure société cairote, qui terminait en France ses études de cardiologie.

Mohamed avait été très amusé, un peu étonné sans doute aussi, par mon enthousiasme pour sa présence, qui me rapprochait, par une certaine transitivité, de mon Égypte antique. Nous n’avions pas beaucoup de choses à discuter toutefois, puisqu’il était un Égyptien tout ce qu’il y avait de plus contemporain, et que mon intérêt pour son pays s’éteignait en même temps que la chute de Philae, en 530 après Jésus Christ.

Aux vacances de printemps, nous l’avons emmené visiter les châteaux de la Loire.

C’est tout naturellement qu’il nous a invités à son tour à venir lui rendre visite l’été suivant, au Caire, où l’on rencontrerait aussi sa fiancée…

Les croisières à six étaient financièrement hors de portée, mais mes parents étaient tout à fait partants pour un voyage de Routard. On achèterait des vols secs et sur place on verrait bien, guidés par Mohamed d’abord, puis par les vents qui voudraient bien nous porter.

2. CQFD

Nous avons débarqué un jour de juillet 1998 au Caire, et Mohamed nous attendait, tout sourire, à l’aéroport. Comme tous les Égyptiens que nous devions croiser pendant ce voyage, il nous a immédiatement parlé de Zinedine Zidane en nous félicitant pour cette victoire en coupe du monde, puis il nous a conduits au Royal Crown d’Héliopolis, où il nous avait réservé des chambres. Il y avait donc un malentendu. Mes parents pensaient qu’il nous accueillerait chez lui, ce n’était visiblement pas le cas.

Je n’ai que deux souvenirs de cet hôtel. Les œufs à coquille toute blanche qu’on mangeait au buffet du petit-dejeuner, et ma première agression sexuelle. Oh, à peine de quoi en faire un plat. Juste un petit choc. Rien de grave. À peine une agression, d’ailleurs, disons plutôt une question.

Il y avait dans cet hôtel de standing supérieur un rooftop où étaient aménagés une piscine et un bar. Nous nous y sommes rendus quelques fois, avec mon frère. Je ne me rappelle pas que nos parents nous accompagnaient, ni nos petites sœurs.

J’ai vite découvert sur cette terrasse quelque chose qui ne pourrait que rester secret. Si je m’aventurais, entre deux plongeons, à m’accouder à la balustrade pour admirer la vue ou observer le quartier au-dessous, de puissants sifflements s’élevaient des guérites où les soldats s’ennuyaient à monter la garde pendant leur service militaire. Tout le pays semblait d’ailleurs plein de ces soldats en uniforme blanc, en patrouille ou postés pour garder tout et n’importe quoi, devant les bâtiments, dans les rues… En l’occurrence, c’était automatique : je m’approchais et je déclenchais sifflements et cris d’encouragements, je reculais et les cris cessaient. C’était la première fois que je provoquais un phénomène pareil et j’expérimentais avec curiosité, dans une démarche épistémologique falsificationniste, cette validation sexuelle explicite. Ce que je ressentais à ce sujet était très confus. Un plaisir vaniteux certain, oui, mais très assombri, et sali par la tonalité obscène de la scène, un plaisir qui était une erreur – tout cela ne pouvait reposer que sur une illusion liée à la distance, ils ne voyaient donc pas que je n’avais rien d’une James Bond girl ? –, un plaisir qui était une faute morale, enfin : j’avais bien conscience que mes parents ne me féliciteraient pas de jouer à ça.

Mais j’étais hors de portée des soldats, je faisais mine de ne rien entendre, tout cela ne me rattraperait jamais.

Là où j’étais, par contre, il y avait ces deux employés de l’hôtel désœuvrés, prêts à servir au bar ou à ramasser les serviettes autour de la piscine sans doute. Ils n’avaient que mon frère et moi à observer pour tuer l’ennui, l’hôtel est vide dans mes souvenirs. L’un d’eux me regardait vraiment beaucoup, ce qui ne me plaisait pas. Contrairement aux soldats, il était juste là.

À un moment, pendant que nous discutions, l’un des deux a brusquement tendu la main pour toucher mon entrejambe, en me demandant en anglais “ce que j’avais là”.

Je voyais très bien ce qu’il demandait, il se trouve que j’avais là de l’eczéma.

Son collègue a aussitôt fondu sur la main importune entre mes jambes pour l’en retirer vivement en le morigénant en arabe. Mon mouvement de recul s’était figé, et j’étais noyée de honte à cause de cet eczéma dont je n’avais pas réalisé qu’il était visible.

Il ne l’était pas tant que ça d’ailleurs, il fallait vraiment regarder pour apercevoir une petite plaque.

Je ne suis plus retournée à la piscine après cet épisode, et de toute façon, nous avons vite quitté cet hôtel, qui était beaucoup trop cher pour nos moyens. Nous nous sommes installés dans un hôtel beaucoup moins luxueux, recommandé par le Routard près de Talaat Harb. J’ai beaucoup ri de la trouille que mon frère avait des cafards gigantesques qui se baladaient là. Que craignait-il ? Qu’ils grimpent sur lui ? J’ai moins ri quand j’en ai trouvé un sur le mur et qu’il m’a fallu reconnaître que les cafards pouvaient, en effet, grimper partout.

Mes parents avaient découvert, dans le Routard en question, une combine intéressante : il existait une boutique de souvenirs et de bijoux égyptiens, un bazar disons, rue Kasr El Nil, qui proposait aux touristes la confection de student cards – de teacher cards, au-delà d’un certain âge –, permettant d’obtenir les tarifs associés lors des visites. Cela ne semble pas très honnête, mais relativement bénin tout de même, et puis mon père était bien enseignant ! La boutique attirait ainsi une grande quantité de Français, lecteurs du Routard, qui regardaient les bijoux en vitrine, se demandaient si cette petite chicha rentrerait dans leur valise, et à qui les vendeurs offraient le thé et la conversation s’ils les trouvaient sympas.

Mes parents étaient très sympas.

Nous étions libres comme l’air, disponibles, en recherche même, de toutes les rencontres qui permettraient de donner à ce voyage la profondeur irremplaçable et la saveur authentique de la rencontre des locaux – oui, aujourd’hui, ça sonne un peu néocolonial tout de même.

Cela ne donnait pas toujours lieu à de bonnes expériences, il y avait eu ces rabatteurs qui nous avaient collés entre les pattes d’un vendeur de parfum insistant et visqueux, qui riait très fort en marchandant avec mon père le nombre de chameaux qu’il donnerait pour m’avoir. Nous avions eu toutes les peines du monde à nous en débarrasser, mais cela n’avait aucunement dissuadé mes parents de continuer à rechercher le contact des Égyptiens.

D’une manière générale, les gens proposaient à mes parents des tas de chameaux pour m’acheter. C’était la forme principale du small talk touristique, un genre d’humour qui avait le pouvoir de détendre tout le monde et de créer la complicité. Je riais aussi.

Le regard des Égyptiens était plus problématique que leurs paroles. Marcher dans la rue égyptienne, prendre le train ailleurs que dans le wagon de tête, réservé aux femmes, c’était être intensément observée, parfois gratifiée de sortes de claquements de langue approbateurs. Je passais aussi peu inaperçue que si je m’étais baladée en slip, ce qui devait plus ou moins être l’effet que je faisais, tant mon habillement était inadapté au puritanisme local.

L’ensemble de mes vêtements se révélait trop court ou trop largement dénudé, mais le vrai problème c’était ma poitrine, dont je n’avais jusque-là jamais eu lieu de m’inquiéter puisqu’elle était encore inexistante, mais qui venait inopportunément de décider de se développer. J’étais donc affligée de deux bourgeons pointus, nettement visibles sous mes tee-shirts, qui me gênaient et que je ne savais pas comment dissimuler. L’effet produit sur les Égyptiens était foudroyant. Heureusement, au bout de quelque temps, mon père a fini par s’en apercevoir et a demandé à ma mère d’y faire quelque chose. Nous avons acheté un soutien-gorge qui permettait d’aplatir un peu tout cela, ainsi que des tenues plus longues. On me regardait un peu moins ensuite.

Néanmoins.

Il y en avait un qui me regardait, et qui me parlait de plus en plus, l’un de ceux qui travaillaient dans cette boutique que nous avions commencé à squatter.

Nous faisions des visites en journée, nous avons vu les pyramides de Gizeh bien sûr, le musée national égyptien évidemment, le souk de Khan El Khalili, un palais célèbre pour ses moucharabieh dont je ne réussis pas à me rappeler le nom, la mosquée Al Azhar (je crois…), le quartier copte, le quartier chic sur le Nil… Un jour, nous nous sommes entassés dans un taxi pour aller dîner dans la banlieue bourgeoise d’Héliopolis avec la famille et la fiancée de Mohamed… L’appartement était opulent, kitsch, tout de marbre, de lourds rideaux et de reflets irisés, de chaises au dossier démesurément hauts et de salle à manger climatisée. Nous avons été reçus avec tous les égards, en remerciement de l’amitié que nous avions faite à Mohamed pendant son internat rennais.

Il y a aussi eu un étrange spectacle de danses derviches, un soir. Les robes avaient l’air terriblement lourdes, mais les danseurs n’en tourbillonnaient que mieux, propulsés par leur poids, comme des toupies.

Un autre jour, nous avons fait une excursion à Saqqarah, et nous y avons rencontré, au hasard de la visite du site de la pyramide à degrés, un Égyptien qui nous a invités à manger chez lui, en famille, sur le tapis d’une salle à manger dénudée, un repas improvisé composé de plusieurs plats végétariens, confectionnés minute par les femmes en cuisine, tandis que nous admirions la beauté de sa petite fille, avec laquelle mes sœurs avaient commencé à jouer. Mes parents l’ont prise en photo, puis ils ont fait quelques autres portraits de ceux qui le demandaient. Ils ont noté l’adresse, pour pouvoir leur envoyer les portraits plus tard, après développement.

(Cette histoire ne vieillit pas bien je trouve, mon regard wokisé de 2024 détecte quelques red flags dans ce dernier paragraphe.)

Les gens étaient la plupart du temps très accueillants, prompts à nous offrir l’hospitalité, heureux de faire la rencontre d’une famille française qui voyageait si originalement – et de nous parler de Zinedine Zidane ! Mes parents se sont toujours fait des amis en voyageant, c’est ce qu’ils préféraient et ils excellaient à l’exercice. Armés de leurs sourires et de leurs quatre gosses, ils n’avaient jamais peur de se lancer dans l’aventure des transports en commun pour nous emmener ici où là, visiter des quartiers et déambuler sans trop savoir ce qu’on allait trouver, disponibles.

En fin de journée, ou pendant les moments où nous n’étions pas en visite, donc, nous squattions la boutique – pas toujours tous les six en même temps, j’y étais aussi parfois seule avec mon frère, nous logions assez proche et nous pouvions circuler librement dans le quartier. C’était devenu notre QG. Nous buvions des litres de thé noir très sucré en discutant avec les vendeurs et leurs amis qui passaient, observant les bijoux d’argent dans les vitrines et les touristes français qui venaient chercher leurs student cards. Souvent à midi, nous allions chercher à manger au take away d’à-côté, un kochari, un sandwich aux falafels ou au foul, avec ou sans œuf.

En soirée, mon père et moi accompagnions les vendeurs de la boutique dans des coffee shop qui installaient leurs terrasses nocturnes aux alentours, et nous buvions des boissons sans alcool en partageant des chichas à la pomme, que j’avais étrangement le droit de fumer. Je prenais toujours un sahlab, dont je mâchouillais encore les éclats de noisettes coincés entre mes dents en allant me coucher, une heure ou deux après.

Je ne me rappelle pas de ma mère avec nous, mais ça a dû arriver. J’imagine qu’elle gardait les petites la plupart du temps. Mon frère, sans doute, ne devait pas se débrouiller suffisamment bien en anglais pour pouvoir trouver intérêt à nous accompagner.

Je discutais de plus en plus avec Ahmed. Je ne me rappelle pas de quoi. Mon anglais devait être assez hésitant – j’avais pris allemand première langue – mais l’usage intensif des derniers jours le fluidifiait beaucoup, jusqu’à permettre des conversations assez libres. J’ai dû lui parler de ma vie déscolarisée depuis un an, et je suis pratiquement certaine de lui avoir raconté le livre que je lisais, forcément : Les racines du mal, un uppercut schizo-cyberpunk écrit par un certain Maurice G. Dantec, publié dans la collection Noire de Gallimard. Ça l’a certainement interpellé, cette histoire de fuite psychotique schizophrène vers la mort et d’enquête cyborg qui devait devenir MON LIVRE PRÉFÉRÉ. (Dantec serait mon highway to facholand personnel, mais pour le moment, je n’en étais pas là, et puis c’est une autre histoire.)

Ahmed me parlait directement, curieux, sans paraître se douter que c’était la première fois qu’on s’adressait à moi comme à une adulte. J’étais heureuse de trouver pareille attention et j’ai cherché plus assidûment sa compagnie.

Je ne me rappelle pas notre premier baiser, qui était aussi mon premier baiser tout court. Ce devait être un de ces soirs parce que je crois me revoir ensuite, en train de rentrer à l’hôtel dans la nuit cairote essayant de mettre de l’ordre dans ce qui arrivait.

Si je récapitulais : j’étais supposée être passionnément amoureuse d’un autre, en France. L’objet de cet amour n’en était pas au courant, certes, mais cela ne changeait rien à mon devoir de fidélité éternelle. Or, non seulement j’avais bien eu un crush pour Ahmed, mais plus encore, ce crush venait de s’écraser dans ma vie comme une énorme météorite de pure réalisation, ultra-concrète, impliquant moustache courte, et lèvres, et langue. Tout cela m’empêchait un peu de penser, je laggais sérieusement. L’un dans l’autre, je calculais que je devais donc être bien contente et que ce n’était pas du malaise, mais plutôt de la joie que je ressentais. CQFD.

La suite ici.